こんにちは。沖縄の社会保険労務士・玉城です。

今回は少し私事からお話しさせてください。

実は私、2025年3月末をもって前職を退職し、専業の社労士として独立しました。

その際に、新しく始まった「離職票をマイナポータルで受け取る」制度を、自分自身で利用してみました。

率直に感じたのは…

「これは、もっと広まるべき!めちゃくちゃ便利!」

この記事では、実際に体験してわかったこの制度のメリットと、企業側が今から準備しておきたいポイントを、わかりやすくまとめます。

◆ 離職票の電子交付、2025年1月からスタート

2025年1月20日から、希望する離職者に対して、離職票などの書類がマイナポータル経由で交付される仕組みが始まりました。

以下の3つの条件を満たすことで、従来の「紙の郵送」ではなく、スマホやPCでPDFファイルを直接受け取ることが可能になります。

▶ 受け取りに必要な条件

-

マイナンバーがハローワークに登録されている

-

本人がマイナポータルで「雇用保険WEBサービス」との連携設定を完了している

-

会社が電子申請で離職手続きを行っている

◆ 実際に使ってみたら、驚くほどスムーズでした

私自身がこの制度を利用したとき、会社が電子申請をしてくれた直後、ハローワークの処理が終わったタイミングで、ほぼ同時にマイナポータルに通知が届いていました。

スマホで確認できて、印刷も不要。そのまま画面をハローワークで提示すれば手続きが可能です。

「もう来てるかな?」と思って開いたら、すでに届いていた──

紙にはないこのスピード感、使ってみると本当に便利です。

◆ 実は企業側のメリットも大きい

この仕組み、便利なのは本人だけじゃありません。

企業(事業所)にも、送付の手間が省けるというメリットがあります。

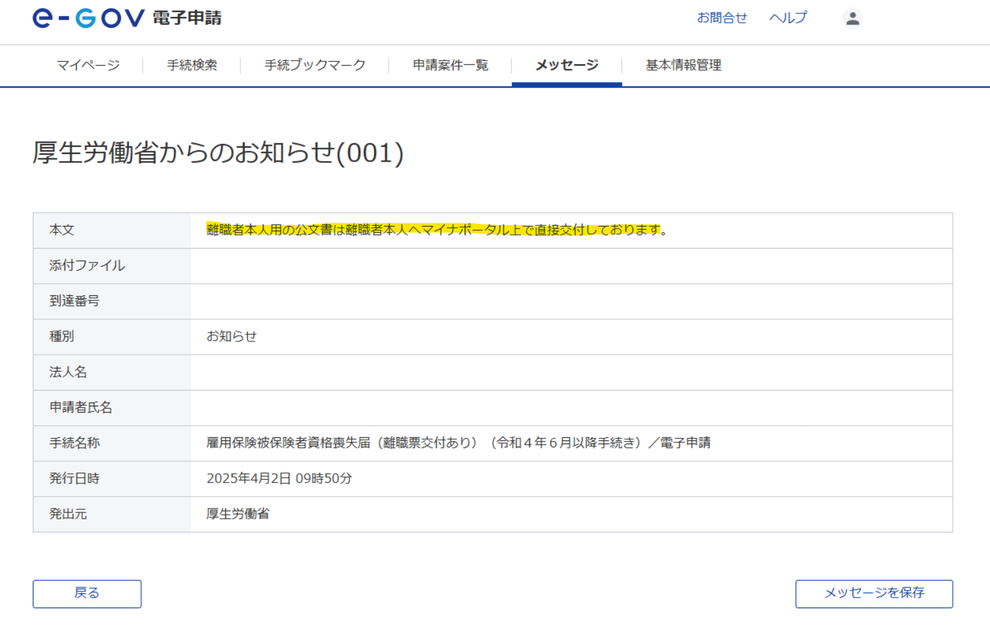

電子申請を行っている場合、ハローワークから事業所に、

「離職者本人用の公文書は離職者本人へマイナポータル上で直接交付しております。」

という通知が届きます。

つまり、会社が離職票を印刷して郵送する必要がなくなるんです。

封筒の準備も、切手代も、送付ミスの心配も不要に。これは実務的にかなり大きな変化です。

◆ 人事・総務が今から準備しておきたいこと【3つ】

① 電子申請の導入(GビズID取得)

まずは電子申請ができる体制づくりから。

GビズIDを取得すれば無料で始められますし、離職票以外の申請にも活用できます。

② マイナンバー登録の確認

マイナポータルで離職票を受け取るには、雇用保険被保険者としてハローワークにマイナンバーが登録されていることが必須です。

登録がない場合、マイナポータルへの送信対象外となってしまいます。

そのため、マイナンバーが未登録の従業員がいる場合は、退職前に「個人番号登録届」を提出しておく必要があります。

※注意:資格喪失届にマイナンバーを記載しても、それだけでは登録完了にはなりません。2週間ほど前までに登録届を提出するのが理想です。

③ 従業員への案内と“事前周知”がカギ

制度を活用するには、本人がマイナポータルで「雇用保険WEBサービス」との連携設定をしていることが必要です。

退職時に案内するだけでは間に合わないケースもあるため、在職中から会社全体で周知しておくのがおすすめです。

「スマホで離職票が見られる」「印刷しなくていい」「5年間保存される」など、便利さもあわせて伝えると、従業員の理解もスムーズです。

◆ 離職者にもやさしい制度に

-

離職票がスマホで届く

-

印刷しなくてOK(希望すれば印刷も可能)

-

5年間データ保存できる

特にプリンター環境がない方や、再発行の手間を避けたい方には、非常にありがたい仕組みです。

◆ まとめ:制度は「知っているかどうか」で差がつく時代に

マイナポータルによる離職票の電子交付は、働く人にとっても企業にとっても、**実は“いいことづくし”**な制度です。

✔ 本人:待たずに手続きできる

✔ 企業:郵送の手間が省ける

✔ 行政:紙の削減&効率アップ

とはいえ、制度を活かせるかどうかは、事前の準備と社内の対応次第です。

これを機に、電子申請の導入や社内マニュアルの整備など、少しずつ進めていきましょう!

このコラムを書いている人

玉城 翼(たまき つばさ)

社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士

1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。

2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。

▶コラム: 私が社労士になった理由